旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

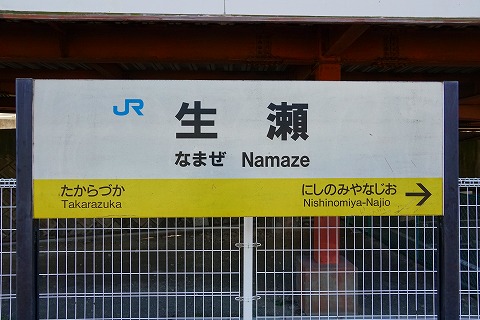

大阪駅からJR宝塚線の電車で約30分。かつて有馬温泉の玄関口のひとつで、武庫川にほど近いこの駅では、1905(明治38)年から第二次大戦中の1944(昭和19)年まで、鮎鮓や幕の内などの駅弁が売られた。1986年の電化で縮小移転した駅にはその痕跡もないが、神戸駅へ移転した調製元は関西と日本を代表する駅弁屋となった。1898(明治31)年6月8日開業、兵庫県西宮市生瀬町一丁目。

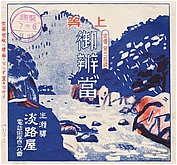

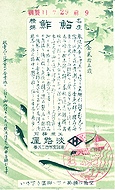

おそらく1930年代、昭和10年代のものと思われる、昔の生瀬(なまぜ)駅弁の掛紙。収集者は1938(昭和13)年6月7日のものとみなし、掛紙にそう記した。1986(昭和61)年7月まで福知山線の車窓でもあった、武庫川の渓流を描いたものだと思う。

生瀬駅は有馬街道のひとつが武庫川から離れる位置にあり、1898(明治31)年6月の開業時は有馬口駅であった。早くも1899(明治32)年3月に駅名を生瀬に改称、1915(大正4)年4月に三田駅から分岐する有馬線が開通したり、1928(昭和3)年に神戸有馬電気鉄道が神戸市街と有馬温泉を結ぶと、ここから有馬温泉へ行く人はいなくなったと思う。ここで鮎寿司などの駅弁を売った駅弁屋は、1945(昭和20)年に戦災で神戸駅の駅弁屋がいなくなるとそこへ移転、現在は京阪神を制圧する駅弁の大手となった。

1922(大正11)年7月29日の調製と思われる、昔の生瀬駅弁の掛紙。まるで便箋に使ったような長文の説明文は、第二次大戦前の駅弁掛紙では珍しいと思う。あゆずしはこの当時、福知山線のこの駅で名物の駅弁だったという。調製元の淡路屋は、現在は神戸の駅弁屋。第二次大戦後に国営鉄道の要請により、駅弁屋がいなくなった神戸駅へ移転したもの。

おそらく1920年代、大正時代末期か昭和時代初期のものと思われる、昔の生瀬(なまぜ)駅弁の掛紙。この当時の近畿地方にのみ見られたと思う、名刺ほどのサイズしかない、とても小さな掛紙。だから商品名と価格と駅名と屋号に、空箱は腰掛の下に御置き下さいの注意書きを書いたら、もう満杯。