旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

名古屋駅から関西本線の電車で1時間強。亀山市は三重県の北部に位置する、人口約5万人の宿場町。かつて関西本線が参宮線や紀勢本線を分ける鉄道の要衝であり、ろうそくの生産や、液晶工場の立地で知られる。駅弁は国鉄時代からの駅弁屋が1996年頃に撤退、以後も駅前の調製元で当時と同じ駅弁が買えたが、2018年に閉店した。1890(明治23)年12月25日開業、三重県亀山市御幸町。

昭和30年代に駅弁として発売した、亀山駅の元駅弁屋さんのお弁当。駅弁として現役だった頃は、全国で唯一の茶漬け駅弁だった。当時の駅弁屋は駅から撤退したが、今でも体裁や中身は当時のものと同じだそうで、現在は要予約と紹介されるものの、駅真向かいの売店兼軽食店に行けばその場で作ってもらえた。駅のホームまで届けてくれるサービスが実施されているという情報もあった。

真っ黒で耐水性のあるプラ製の容器を使用、御飯の上に味の濃い桑名あさりしぐれ煮が、刻み海苔や紅生姜と一緒に載っている。そのまま食べると辛味が強いため、お茶漬けにして食べるのがベスト。昔懐かしいポリ容器のお茶を、ひとつ100円で売ってくれた。2018年10月までに調製元が閉店し、今は買うことができない。

亀山は、名古屋と奈良と大阪を結ぶ関西本線が伊勢へ行く参宮線を分けていた駅で、神宮参拝が国民の義務であった頃は職員と旅客で賑わい、現在でもその名残でホームが3面5線もある。戦後も千人の国鉄職員を抱える拠点駅で、昭和30年代には5分の停車時間に200個の茶漬が売れるほどだったそうだが、近鉄特急の隆盛で京都や大阪と伊勢を結ぶ列車は廃止、国鉄伊勢線(現在の伊勢鉄道)の開通で紀勢本線の特急が来なくなり没落、しかし関西本線の電化により毎時約1本の電車で名古屋と結ばれ、地元の利用者はまだそこそこある。

お茶付きの写真は、このとおり。

※2020年12月補訂:終売を追記

亀山駅の名物駅弁の、2003(平成15)年時点での姿。黒いプラ製の容器が丸い。こちらが駅弁として現役当時の姿に近いらしい。中身や味が変わるものではない。当時の価格は850円。

※2017年3月補訂:新版の収蔵で解説文を整理

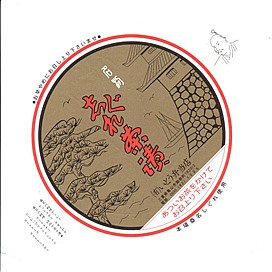

1990年代のものと思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。亀山城の展望と亀山公園の写真を使い、「志賀直哉作「暗夜行路」に出てくる亀山公園」のキャプションを付ける。調製元の所属団体から「国鉄」の文字を消去して使用か。

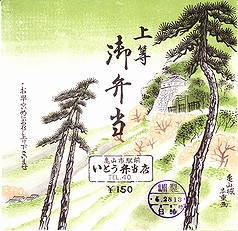

1964(昭和39)年5月28日13時の調製と思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。下記の1963年のものと同じ見出しと構図でも、絵柄は異なる。1953年の交通道徳標語だという「押さず仲よく順序よく」「一人の親切明るい旅路」を追加。

1963(昭和38)年5月28日13時の調製と思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。亀山城広重画として、駅に近い伊勢の亀山城を古めかしく描く。

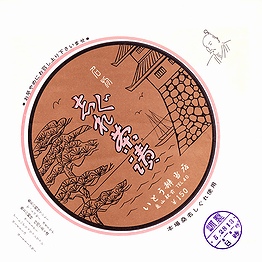

1963(昭和38)年5月28日13時の調製と思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。その絵柄から中身は、御飯をおぼろ、海苔、鳥肉、卵黄、卵白の5色で覆った弁当だったのだろう。1960年代の販売か。

1963(昭和38)年5月28日13時の調製と思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。上記のとおりこの絵柄は、1990年代に駅から消えても、2018年の駅前での廃業まで変わらなかった。

昭和30年代のものと思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。価格の印字がなければ戦前のものに見える古風な絵柄は「保示堂」を描いているようだが、これは何だろうか。

おそらく1930年代のものと思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。写真は日本武尊御陵と亀山城跡。ヤマトタケルノミコトの墓は現在、この亀山の能褒野墓(のぼののはか)に加えて、奈良県御所市と大阪府羽曳野市にある白鳥陵(しらとりのみささぎ)の3箇所が、宮内庁により治定されている。

おそらく1930年代のものと思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。絵柄は二見岩に違いない。後の近鉄に負けるまで、神宮へ行く汽車は必ず亀山を通ったためか、駅弁の掛紙も伊勢神宮にちなむものが多い。

おそらく1930年代のものと思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。写真が日本武尊御陵と亀山城跡であることは、上記の上等御辨當と変わらない。神の山だからカメヤマだという、亀山という地名の由来に関する一説があるらしい。

絵柄から1929(昭和4)年のものと思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。この年は伊勢神宮の式年遷宮が行われたため、「奉祝」「伊勢両宮御遷宮」と記され、背景は当然に伊勢神宮だろう。このアイノコ弁当と下記の上等御辨當、さらに津駅や松阪駅の駅弁で、同じ絵柄が共有される。

絵柄から1929(昭和4)年のものと思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。この年は伊勢神宮の式年遷宮が行われたため、「奉祝」「伊勢両宮御遷宮」と記され、背景は当然に伊勢神宮だろう。上記のアイノコ弁当とこの上等御辨當、さらに津駅や松阪駅の駅弁で、同じ絵柄が共有される。

おそらく1920年代の調製と思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。絵柄の意味は、特になさそう。アイノコ弁当、合の子弁当は、当時に流行した和洋折衷弁当で、35銭の上等幕の内駅弁より高い値段で売られた。

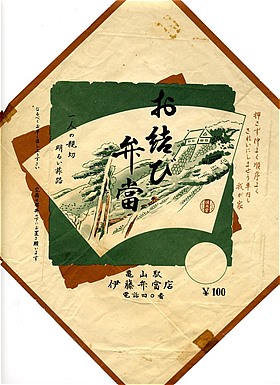

1920年代の調製と思われる、昔の亀山駅弁の掛紙。東海道五十三次亀山三本松のイラストに、能褒野神社(のぼのじんじゃ)と亀山城跡の写真を加えた。