旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

岡山駅から特急列車「南風(なんぷう)」で約1時間20分。阿波池田駅は、吉野川が山中に分け入る地点に位置する、土讃線と徳島線列車の接続駅で、すべての列車が停車する。池田はカタカナの地名や1980年代の高校野球で知られる。駅弁は1929(昭和4)年からの駅弁屋が、鮎鮨など名物の駅弁を抱えたが、1997年頃までに撤退し、今は駅弁がない。1914(大正3)年3月25日開業、徳島県三好市池田町サラダ。

高徳線と徳島線の列車の乗換駅である阿波池田駅で、最後まで売られた駅弁のひとつ。長方形の細長いトレーを容器に酢飯を置き、腹から割いた鮎をまるごと1匹載せた。

吉野川の鮎は柔らかいと評判だったそうで、駅売りの他に特急列車「南風」「しまんと」の車内販売でも取り扱われたそうだが、1990年代半ばに駅弁業者ごと過去帳入り。これにより徳島県は当時、鉄道のない沖縄県を除き唯一の、駅弁のない県となった。

経木枠の正方形の容器の中身は、胡麻をかけ梅干しを載せた俵飯に蒲鉾・玉子焼・煮豆にリンゴを入れた幕の内弁当。但し焼き魚としてアマゴ(アメゴ)丸ごと1匹入っている。これも阿波池田駅弁の消滅のため、現在は入手できない。

徳島県三好郡池田町は、1980年代に甲子園の高校野球で一世を風靡した池田高校の地元。いわゆる平成の大合併により、2006年3月に三好市(みよしし)の一部となった。大正3年の開業時からの駅舎は、JR四国が瀬戸大橋で儲けていた頃に全駅改装の掛け声で1990年4月にリニューアル。

1980年代の調製と思われる、昔の阿波池田駅弁の掛紙。これは徳島、鳴門、高松、琴平、宇和島、松山、高知、阿波池田の各駅の駅スタンプの絵柄だろうか。国鉄は1980年11月に全国約740駅へ統一規格の駅スタンプと「わたしの旅スタンプ台」を設置、この掛紙はその頃に作られたのではないかと思う。

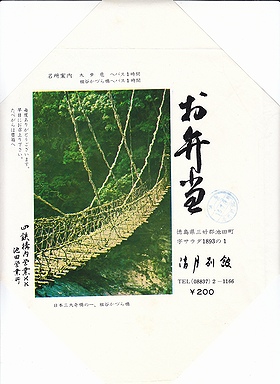

1970年代のものと思われる、昔の阿波池田駅弁の掛紙。写真は祖谷(いや)のかづら橋。1954(昭和29)年11月に国の選択無形民俗文化財となった「蔓橋(かずらばし)の製作工程」により、シラクチカズラを編んで深い谷に架けた吊り橋で、1955(昭和30)年2月に国の重要有形民俗文化財となった「祖谷の蔓橋」は、昭和時代には四国と全国を代表する観光地として、路線バスや観光バスで観光客が押し寄せた。

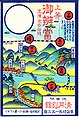

おそらく1930年代のものと思われる、昔の阿波池田駅弁の掛紙。掛紙では池田駅と略され、鉄道路線の俯瞰図に祖谷や歩危や箸蔵や琴平のような、今も通じる観光地の名前を刻む。