旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で3時間。福井市は福井県の北部に位置する県庁所在地で、人口約26万人の城下町。戦国時代以降、朝倉氏の一乗谷、結城氏の北ノ庄城、松平氏の福井城、明治時代の福井県庁と、地域の行政の中心地となってきた。駅弁は1902(明治35)年から売られ、赤いカニ型容器の「越前かにめし」が有名。1896(明治29)年7月15日開業、福井県福井市中央一丁目。

福井駅で「越前かにめし」より古くからある伝統の駅弁「鯛ずし」。2014年に袋詰めを箱詰めに変え「北国鯛寿し」に改称した。外枠を菱形にした経木折を、商品名や宣伝文などを記した紙箱に収める。中身は酢飯にレンコ鯛を合わせたタイの押寿司を、小さな正方形で4個4列並べ、醤油と甘酢生姜を添えるもの。甘めの酢飯と塩気のある魚の身で、淡泊な組合せを感じさせない豊かな味。中身は上下のフィルムでしっかりガードされており、せっかくの経木折が生きていない気はした。価格は2014年時点で1,250円。2019年時点で1,280円、2022年時点で1,300円、2023年時点で1,430円、2025年時点で1,480円、10月の購入時で1,580円。

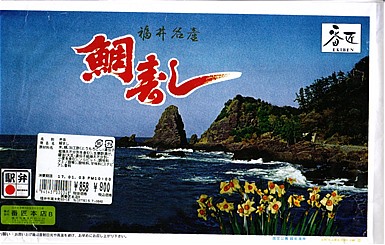

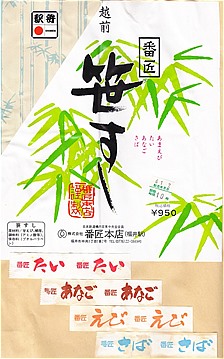

上記の駅弁「北国鯛寿し」の、2005(平成17)年時点での姿。経木折と中身は変わらない。当時は箱詰めでなく紙袋に詰めて販売した。表の写真も裏のイラスト地図も、まるで昭和40年代のものに思えた。

この古めかしい容器包装を見て、購入の前月にニュースリリースが出ていた山陽新幹線開業30周年記念による復刻駅弁かと思ったが、よくよく考えると福井は同じJR西日本管内とはいえ山陽新幹線の沿線ではないし、資料を見ると復刻駅弁の販売は2005年1月23日から9月30日までだった。昔から存在するが、販売が途切れず続いていたわけでもないらしい。価格は2005年の購入時で900円、2011年時点で1,000円。2014年に「北国鯛寿し」へ改称し、容器を紙箱に詰めて1,250円。

※2025年12月補訂:新版の収蔵で解説文を手直し

福井や北陸に関東や関西に通販で手広く売られる商品。2024年の北陸新幹線の福井県内への延伸で、この調製元の商品が駅弁または福井駅弁として紹介され始めていると思う。棒寿司を1本、竹皮柄の紙箱に収めて、掛紙を巻くフォーマット。これは掛紙の写真のとおりの、四角い酢飯の上面と側面にマスを貼り付けた押寿司を、笹の葉を敷いたプラ製の容器に6個詰めていた。駅弁や惣菜というよりは持ち帰り用の土産物に見えても、切る必要も笹や柿の葉をむしる必要もない、こんなマス寿司であれば、お箸で列車内でも食べやすい。

売り場により、福井駅の駅弁、小浜駅の駅弁、羽田空港の空弁、大阪空港の空弁、北陸のバス弁など、様々な属性を付けて売られる商品群のひとつ。福井県小浜に本社を置く弁当業者が、小浜と東京都葛飾で製造し、主に東京の駅や空港で販売するものだろう。福井駅や新大阪駅、福井県内の道の駅や関東地方の高速道路サービスエリアでも買えるらしい。売店の消えた小浜駅で売ることはないだろうが、本物の駅弁屋も入居する福井駅の高架下商業施設「プリズム福井」のち「くるふ福井駅」に直営店を持つようなので、福井駅の駅弁のページに収める。

一握りの酢飯に具を貼り柿の葉で包む、一般的な柿の葉寿司を5個、半透明のプラ製トレーに収めてプラ板で覆い輪ゴムで留め、中身の紙と商品案内に割りばしとおしぼりと甘酢生姜を添えて竹皮柄の紙箱に収め、商品名を書いた掛紙を巻く。中身はのどぐろ2個、小鯛2個、サーモン1個。この内容は北陸では正方形の酢飯に小さな具を貼るはずなので、これは福井や北陸でなく関西や東京の商品のよう。ノドグロの焼き具合や、小鯛にゆず皮を添えたり、あるいは小鯛のささ漬は昭和時代の駅弁にもあった小浜の名物で、そんな工夫は感じられる。

※2024年12月補訂:写真を更新

福井駅の高架化を記念して、2005(平成17)年3月に発売。おそらく春限定の駅弁で、しかしどうも毎年の販売ではないらしい。酢飯の上に小鯛の切り身を列べ、イクラ、ミョウガ、タケノコ、フキ、菜の花、錦糸卵をていねいに並べる。これは見た目においしそう。食べても美しさはそのままで、高価だが良好な駅弁。掛紙の駅弁マークまでサクラ色をしていた。以後、毎年ではない春季に売られる駅弁になっている。

※2025年3月補訂:現況を追記

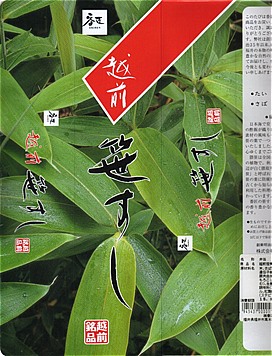

1990年頃か、それ以前の発売か。笹の葉を印刷したとても細長いボール紙製容器を使う。アナゴ、サバ、タイ、マスを正方形の酢飯とともに笹の葉で縦横に包み、合計8個を洋菓子のように並べる。寿司そのものは加賀温泉駅「笹寿し」そっくりで、帯に魚の名前が書いてあり笹を開く前から中身が分かるのは便利。価格は2003年の購入時で1,000円、2014年時点で1,050円、2023年時点で1,150円、2024年時点で1,200円。

※2025年3月補訂:値上げを追記

入手状況から1994(平成6)年1月2日の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙の一部。掛紙の表記や、収集者が残した紙帯から、当時の中身はさば、あなご、たい、あまえびの4種であったことが分かる。

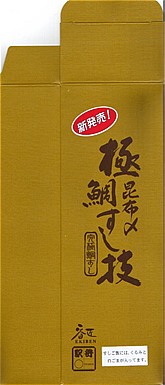

2004(平成16)年4月頃に発売か。「極鯖すし匠」の姉妹品と思われる。透き通る昆布を載せた鯛の棒寿司を、ビニールで巻いて竹皮に包み針金で留めて、割り箸などを挟み掛紙を巻き、ボール紙のパッケージに入れるスタイルは他の棒寿司駅弁とほぼ共通。鯛と酢飯の風味に、昆布に加えクルミと白ゴマがアクセントを出す。それにしても不思議な商品名で、一応文字の並び順はこれで合っているらしい。現存しない模様。

※2017年8月補訂:終売を追記

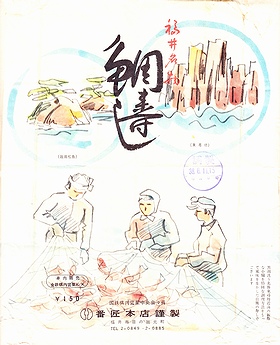

1963(昭和38)年6月11日の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙。越前松島、東尋坊、おそらくタイ漁を描く。「黒鯛洗う名勝東尋坊近海の新鮮な小鯛を特種な調理方法をもって風味を生かした自慢の寿しでございます」のだそうな。

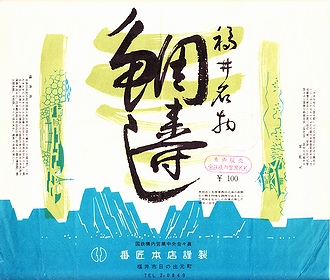

1962(昭和37)年8月13日の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙。鯛寿司は、福井駅で伝統の駅弁。「車内販売 金鉄構内営業K.K.」の押印があるため、北陸本線の列車内で売られたものだろう。これは東尋坊か越前海岸か、荒々しい岩並みが描かれる。